2022年に放送された大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」。脚本を手がけたのは三谷幸喜氏です。

三谷氏の大河ドラマ執筆は、「新選組!」(2004年)「真田丸」(2016年)に続いて、これが三作目となりました。

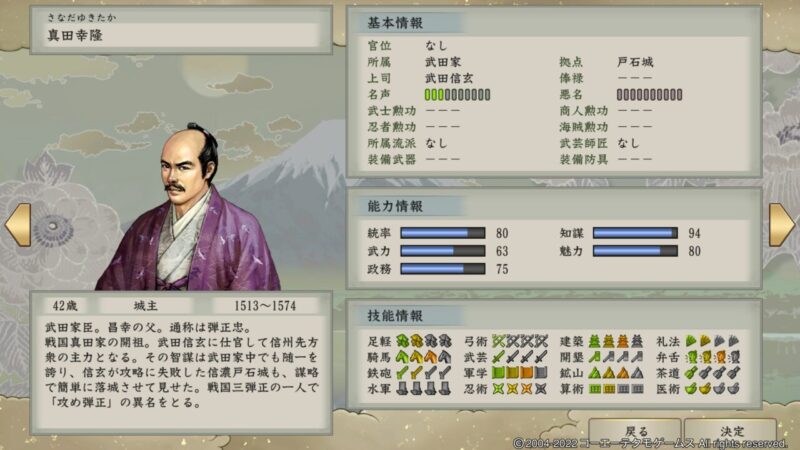

その「真田丸」で印象的な活躍をしたのが、栗原英雄氏演じる真田信尹。彼もまた太閤5DXで新しく追加された武将です。

今回は「叔父上」こと、真田信尹を見ていきましょう。

真田信尹の父、攻め弾正・真田幸隆

真田信尹は真田幸隆の四男。

生年は1547年(天文16)ですが、これは同母の兄、真田昌幸と同じ年。

生年 or 母が間違って伝えられているのか、それとも双子なのか…。小説のネタになりそうな、ちょっとミステリアスな生まれです。

父の真田幸隆は信濃小県郡の名族、海野氏の出身でしたが、海野氏は1541年(天文10)に起こった海野平の戦いに敗北し、所領を失ってしまいます。

彼らは関東管領、上杉憲政を頼って上野国へ逃れました。幸隆もまた、憲政配下の箕輪城主、長野業正を頼ります。

そんな幸隆が、いつ、どういう経緯で、甲斐武田氏に臣従するようになったのかは、諸説ありはっきりしません。

しかし、若き武田信玄(当時は武田晴信)が、父の武田信虎を甲斐から追放し、信濃に進出してくると、信濃先方衆として、村上義清方の武将を調略するなどの活躍を見せるようになります。

村上義清は、真田幸隆にとって、かつて海野平の戦いで自分たちの領土を奪った宿敵です。

1550年(天文19)、武田晴信は信濃戸石城を攻めますが、大敗を喫します。後に「戸石崩れ」と呼ばれる武田信玄の生涯の中で特筆すべき大敗戦です。

今回は真田の話なので、戸石崩れの詳細は割愛します。

しかし、翌年、この戸石城は真田幸隆の調略によって攻略されることになります。しかも、たった1日で。

戸石城は元々真田の城でした。10年かけて、自ら奪い返したというわけですね。

村上義清にとっても、ここは重要な拠点でした。以降、村上方は形勢が悪くなり、1553年(天文22)、義清の居城、葛尾城が落城。真田幸隆はついに旧領を完全に回復させることに成功するのでした。

兄、昌幸とともに、信玄・勝頼親子のもとで、戦功を上げる信尹

そんな情勢の中、信尹の兄、真田昌幸は武田家への人質として、7歳で甲府に赴きます。

奥近習衆に取り立てられ、武田信玄のそばでその薫陶を受けながら、武将として成長していくことになります。

また、信玄母の実家、大井氏の支族である武藤家の養子に入り、武藤喜兵衛と称しました。

弟の信尹も同じような幼少期をたどります。

彼もまた、人質として甲府に出仕したのち、信玄の命により、甲斐の旧族である加津野氏の名跡を継ぎます。

武田勝頼配下の槍奉行を務め、加津野市右衛門尉信昌と名乗りました。隠岐守とも自称していたようです。

1571年(元亀2)、武田信玄は北条綱成の守る駿河深沢城を攻め落とします。

この勝利は加津野信昌(真田信尹)の働きが大きかったと伝えられています。

北条綱成といえば、北条家中一の猛将。

朽葉色に染めた6尺9寸の練り絹に「八幡」と書かれた旗指物は「地黄八幡」と呼ばれ、その武威が近隣諸国に轟いていました。

信昌はこの戦いでこの「地黄八幡」の旗指物を奪い取ったのだといいます。

奪われたのではなく、城に残されていたという説もありますが、いずれにせよ、歴戦の勇将がこんな大事なものを置いて逃げないといけない状況に追い込まれたということ。

父と兄3人は武田二十四将に数えられることがありますが、彼もまた相当な強者です!

この「地黄八幡」の旗指物は、「綱成の武勇にあやかれるように」と、信昌に与えられ、現在も、「真田宝物館」(長野県長野市)に収められています。

1579年(天正7)には、昌幸とともに、武田家の竜朱印状の奏者を勤めており、武田家臣団の中枢を担っていたことがうかがえます。

時代の流れの中でそれぞれに生き残りを図る兄と弟

武田家滅亡後、それぞれの道を選ぶ兄と弟

1574年(天正2)、父、真田幸隆没。

これを受けて、長兄の信綱が跡を継ぎますが、翌年起こった長篠の戦いにて、次兄の昌輝とともに討死してしまいます。

そのため、三男の昌幸が真田に戻り、家督を相続することに。

さらに、1582年(天正10年3月)には、主家の武田家が滅亡。信昌も真田姓に戻し、名を信尹と改めました。

そのまま兄弟合流となりそうなところですが、2人はそれぞれ別の道を進むことになります。

武田滅亡からわずか3ヶ月後の1582年6月21日(天正10年6月2日)、明智光秀の謀反により、織田信長が本能寺にて横死します。

この突然の変事に、旧武田領の統治を任されていた織田方諸将は、本領地に逃げ帰ったり、武田の旧臣に殺害されるなどして混乱を極めました。

そして、主のいなくなった甲信地方は、徳川家康、上杉景勝、北条氏政の三者が領有を巡って争い、混沌の様相を呈していきます。

徳川家とのつながりを深める信尹

武田滅亡時、真田昌幸は、信長から旧領の一部を安堵され、上野国を任された滝川一益の配下となっていました。

しかし一益は、神流川の戦いで北条氏に敗れ、本領の伊勢に撤退せざるを得なくなります。

昌幸は一益に明け渡していた沼田城を奪回。さらに岩櫃城に嫡男の信幸を入れて上野国の守備を固めます。

この時期、上杉氏が北信濃に進出してきていました。彼は一旦これに従います。

しかし一ヶ月もしないうちに、あっさり北条氏に鞍替えすることに。真田昌幸「表裏比興」の始まりです。

一方、信尹はその頃、上杉方の武将として、信濃牧之島城に配属されていました。

しかし、7月に北条氏も北信濃に進軍してくると、城主の山田右近尉という人に対して、北条方に寝返るよう画策します。先に北条氏に鞍替えした兄と通じていたようです。

結局これは右近尉に拒否され、彼は城から追放されてしまいました…。しかし、よく追放で済んだものです。真田は悪運も強し…。

この時も昌幸のところへは戻らず、なぜか徳川家康のところへ行っています。

9月に入ると、昌幸は今度は徳川に乗り換えることになりますが、依田信蕃(武田旧臣、元信濃先方衆)とともに信尹がこの仲介役を果たしたようです。

兄とはつかず離れずで、なんだかよくわからない人ですね。

彼の別行動については、真田家の生き残り策のひとつであるとか、兄のために他国の情報収集にあたっていたなど、そういった理由がよく語られます。

真田昌幸の深慮遠謀と、彼らのおかれていた先行き不透明な状況を考えると、無理もない話でしょう。この後も、真田信尹のサバイバーな処世は続きます。

1585年(天正13)、上野国沼田を北条方に引き渡すよう家康に迫られたことをきっかけに、真田昌幸は再び上杉に臣従します。

徳川家康は真田討伐の兵を起こし、第一次上田合戦となりますが、真田信尹はそのまま家康に仕え続けます。

しかし、1590年(天正18)に豊臣秀吉が行った小田原征伐の前後、突然徳川家を出奔してしまいます。

当時、信尹は徳川家から5000石の知行をもらっていました。その後、10000石へと加増されたのですが、これを「それだけの働きをしていない」などと言って浪人したのだといいます。変な話ですね。

この件に関しては、小田原征伐にて江戸城無血開城の功績を立てたものの、その恩賞に不満を覚えて家康の元を離れた、という説もあります。こちらなら納得できる話なのですが…。

なお、この時期は真田本家でも、昌幸の嫡男、真田信幸(信之)が、沼田城主となり父から独立。徳川家の重臣、本多忠勝の娘を家康の養女として、妻に迎えた時期でもあります。

こういった動きと信伊の出奔、なにか関係があるのでしょうか…?

生き残りをかけた昌幸と信尹の戦略

ともかく、徳川家を離れた真田信尹は、池田輝政を介して、今度は会津の蒲生氏郷に仕えます。

蒲生家には、かつての同僚、曽根昌世も仕官しており、1591年(天正19)に起こった九戸政実の乱平定戦には彼とともに出陣しています。

しかし、1595年(文禄4)に氏郷が亡くなると、お家騒動が勃発。

結果、蒲生家は、会津若松92万石→下野宇都宮12万石と大幅減封の憂き目に合います。

信尹は失職し、結局徳川に出戻ることに。以降は一貫して徳川家のために働きます。

1600年(慶長5)の関ヶ原の戦い、1614年(慶長19)~の大坂の陣、ともに御使番・軍使として参戦。きちっと功績を上げ、加増を受けています。

大坂の陣では、豊臣方についた昌幸の次男、真田信繁の調略を担当したともいわれています。

家康の命を受け、「信濃10万石」の知行で誘ったが、一蹴されたという逸話や、信繁の首の確認を行ったが、彼であるかどうかよくわからないと言い張ったとする文献が残されているようです。

そして、大坂の陣後も幕臣として徳川家に仕えた真田信尹は、1632年(寛永9年5月4日)に病没しました。享年86。

彼の子孫はその後、4つの系統に分かれつつ、旗本として代々幕府に仕え、その内2家が明治維新まで存続することになります。

まとめ

- 真田信尹(1547~1632)。真田昌幸の弟。兄とともに、武田家臣団の中枢を担い、北条綱成の旗指物を奪うなど数々の戦功を立てる。

- 主家滅亡後は、兄とは別行動を取りながら、彼もまた真田家存続のために力を尽くす。

- 様々な大名家を転々とした後、徳川家に。幕臣となり、子孫も代々明治維新まで存続することができた。

徳川家康に何度も煮え湯を飲ませたのにも関わらず、長く家が続いた真田家。そればかりではなく、本家の松代藩主家の他、仙台や越前などに多くの家を残しています。彼らの見事な生存戦略。その一翼を担った真田信尹もまた、魅力的な真田の勇士といえますね。

コメント